近年、日本では業務のデジタル化が重要視されています。このデジタル化のプロセスには、デジタライゼーションとDX(デジタルトランスフォーメーション)という2つの主要なアプローチが存在します。しかし、これらの用語はしばしば混同されており、実際には異なる概念です。本記事では、デジタライゼーションとDXの違いをわかりやすく解説し、デジタル化を推進するポイントを紹介してまいります。

業務のデジタル化は正確にいうと「デジタライゼーション」と言います。

デジタライゼーションとはビジネスプロセスや情報をデジタル形式に変換することを指します。つまり、紙の文書やアナログの手法からデジタルテクノロジーを活用した方法に移行することです。

例えば、紙での契約行為を電子契約に変換する、手書きの請求書による請求管理を電子請求システムに変換する、などがデジタライゼーションの例です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ビジネス全体をデジタルテクノロジーによって変革することを指します。この変革とは、組織の風土や文化、プロセス、ビジネスモデルの再構築のことを指しています。DXは、デジタルテクノロジーの進歩を活かし、新たな価値を生み出すための戦略的な取り組みです。

DXは、従来のビジネスモデルをデジタル技術によって見直し、顧客体験の向上、イノベーションの促進、市場での競争力の維持などを目指すものです。具体的には、ビッグデータ分析や人工知能、インターネット・オブ・シングス(IoT)などのテクノロジーを活用し、新たなビジネスチャンスを見つけ出すことが求められます。

デジタライゼーションとDXは、どちらもビジネスのデジタル化を実現するものではありますが、アプローチが異なる概念です。

デジタライゼーションはビジネスプロセスの一部をデジタル化し、業務の効率化や情報の整理を目指します。一方、DXはビジネス全体をデジタルトランスフォーメーションすることで、顧客体験の向上や新たなビジネスチャンスの創出を目指します。

デジタライゼーションはDXの一部であり、ビジネスのデジタル化を進めるための重要なステップですが、DXはより広範で戦略的な取り組みです。ビジネスが競争力を維持し成長するためには、デジタライゼーションだけでなく、DXへの取り組みも重要だと考えられています。

組織がデジタル化の道を進む際には、デジタライゼーションとDXの違いを理解し、適切な戦略を選択することが求められます。

近年、日本では業務のデジタル化が重要視されています。日本を含む多くの国で、高齢化社会において生産年齢人口が減少し、労働力不足が深刻化するという現象が起きています。このような課題の解決策して、業務のデジタル化が求められているのです。

なぜ業務のデジタル化が重要なのかをわかりやすく解説します。

2025年の崖とは経済産業省が「DXレポート」で提示した、DXを実現できない日本企業に対する警告です。ブラックボックス化した既存システムに依存し続けることで、旧プログラミング言語を知るシステム担当者の高齢化、サイバーセキュリティへの危険視、システム維持費の高騰などの懸念が囁かれています。

このような課題感の解決のために、将来の成長と国際競争力の強化のために、今日本では新たなテクノロジーを活用したDXを求められています。

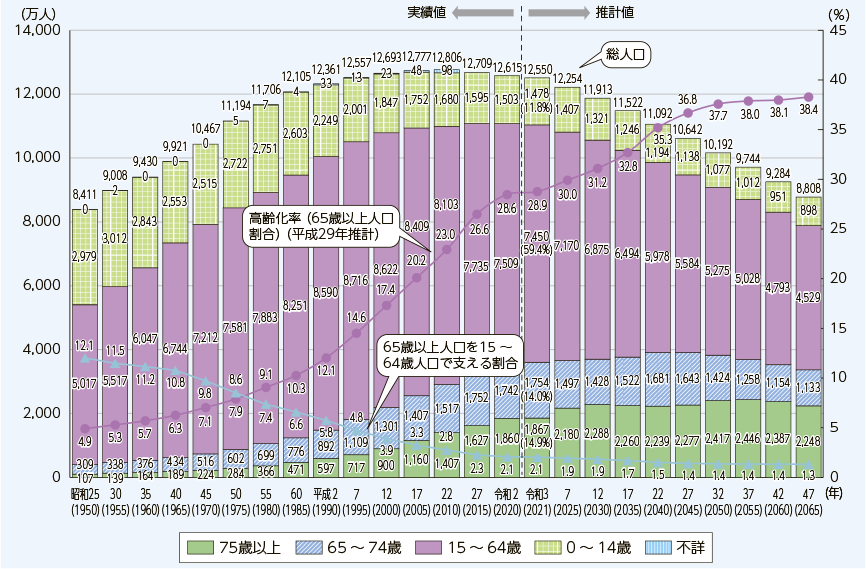

日本は少子高齢化社会です。日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれています。

(出典)「令和4年版高齢社会白書」:内閣府

生産年齢人口の減少により、日本の企業は労働力の確保が今後より深刻化すると考えられています。労働しやすい環境の整備から、少ない労働力で業務を遂行するために、企業は業務をデジタル化していくことが求められています。

金融業界では業務の効率化や顧客体験の向上などを目的に現在多くの企業が、様々なデジタル技術を活用して変革を試みています。

例えば資産状況のレポーティング業務のデジタル化事例があります。

金融業界の業務の一つとして、顧客の預かり資産状況をレポーティングする業務があります。このレポート作成は前日の資産価値などを参考にするため、当日にならないと用意できません。このレポート作業に多くの人員と時間を要しています。

これらの業務を効率化するために、RPAによって資料作成を自動化。作業者はそのレポートの確認、補正を行う業務プロセスに変更する事例があります。

製造業界では社会情勢の変化によって、臨機応変なサプライチェーンの対応を求められます。しかしサプライチェーンの担い手は労働人口の減少によって、より不足していくことが課題視されています。

最近ではこのような課題感に対して、デジタル技術を活用してデジタルサプライチェーンの構築が注目されています。

今までは各部門の担当者が商品の在庫管理を、紙に起こして報告し、その報告や過去のデータから需要予測を行っていくような対応などがありました。これではリアルタイムに部品不足を把握することなどが難しく、時に作業者の勘に頼った発注などの属人的な対応が必要になりました。

しかしデジタルサプライチェーンによる管理によって、人の手を介さず、エンドツーエンドで在庫データを可視化できるようになることが期待されています。不要な在庫を抱えなくて済むのは勿論、突発的な外部要因による在庫不足などにより迅速な対応が望めるとして注目されています。

業務のデジタル化は効率化や競争力強化につながる重要な取り組みですが、実際に行うにはいくつかの課題が存在します。それらの課題をいくつか紹介していきます。

2025年の崖も問題となっている、レガシーシステムの存在です。

レガシーシステムとは過去の技術や仕組みで構築されているシステムのことであり、現在日本の多くの企業がこのレガシーシステムを何かしらの業務で未だ活用していることが問題となっています。このレガシーシステムを活用した業務をさらにデジタル化する際は非常に難易度が上がると思います。

このレガシーシステムの欠点として、システム間連携が非常に難しいことがあげられます。つまり何か新たな運用やデジタル技術を使っていきたいと考えても、既存のシステムとの互換性が悪いことから、業務のデジタル化が思うように推進できないという悩みを生むのです。

レガシーシステムのフェーズアウトやアップグレードを検討し、新たなデジタルツールやプラットフォームへの移行を進めるなどの変革が必要になるため、業務のデジタル化が思うように進められない企業のお声を聴くときがあります。

業務のデジタル化は組織の変革も伴います。このような大きな変化は、既存の業務プロセスへの執着や変化への恐れなど、社内での抵抗が発生しやすく、デジタル化の導入を妨げることがあります。

また、デジタル化業務はどうしたら終わりではなく、これから扱う従業員のデジタルスキルや教育も課題となる場合があります。

デジタル化への理解と意識の醸成を図るために、組織内でのコミュニケーションやトレーニングプログラムを実施することが重要です。変革のビジョンを共有し、従業員がデジタル化への取り組みの意義とメリットを理解することがより重要になってくると思います。

一般社団法人日本能率協会が2021年9月に発表した『日本企業の経営課題 2021』 調査結果速報 【第3弾】によると、DX に取り組む企業が 45.3%と昨年より大幅に増加しているものの、「ある程度の成果」が出ている企業は4割程度と伸び悩んでいます。

この課題感として「DX 推進に関わる人材が不足」を挙げる企業が9割と発表されています。

出典:一般社団法人日本能率協会:2022年11月「日本企業の経営課題2022」調査報告

このレポートからもわかるように、業務のデジタル化を推進するためには、その推進を行う人材確保が大変重要であると考えられます。そのような人材を確保するために考えられるのは内部で育成していくか、外部人材による補充、又は協力を依頼することかと思います。

現在の従業員のスキル状況から、DXに関連するスキルや知識の不足部分を特定し、従業員のトレーニングや教育プログラムを実施することで、内部のDX推進人材を育成することは可能です。

内部社員のITスキル強化は、外部からの人材採用に比べて実は効率的であり、組織の文化と価値観にもマッチしやすい傾向があると考えられています。

しかし育成を強化しても、最先端の技術や事例を取り入れ続けることは非常に難しいため、DX推進に関わる専門的なスキルや経験を持つ外部の人材を採用することも、よく検討される方法です。採用ではなく、専門的なコンサルティングファームやテクノロジーパートナーとの連携も最近は活発化しています。

業務のデジタル化において、それを推進していく人材は非常に重要です。業務のデジタル化は時に組織横断的にデジタル化の推進をリードし、組織全体の業務プロセスの改善とイノベーションを実現していきます。

組織がDXを成功させるためにも、ITスキルと知識を持つ人材を確保し、そんな人材の強いリーダーシップをもって強力に推進していきましょう。

執筆者名 ブログ担当者

株式会社NXワンビシアーカイブズ

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。