※こちらは2017年12月に公開したブログを2023年7月に再編集したものです。

こんにちは。低コストでスピーディに始められる書類保管サービス「WAN-CASE」を提供するNXワンビシアーカイブズです。

機密文書という言葉からどのような内容を想像されるでしょうか。なんとなく漠然と他人に漏らしてはいけない情報というイメージを持っているものの、改めて定義を聞かれると答えられない人も多いのはないでしょうか。

この記事では、一般的な企業において、理解しておくべき3つの分類とその意味を紹介します。その上で、どのように文書管理すれば良いかを具体的にわかりやすく解説します。

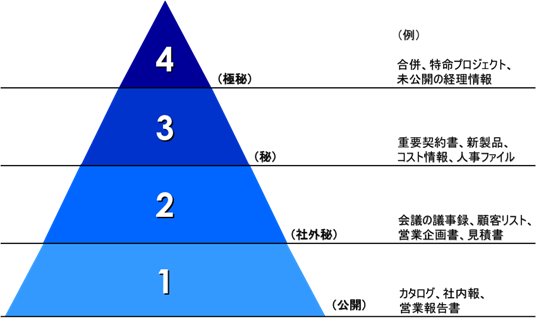

機密文書とは「関係者以外に漏えいすると、関係者に不利益が生じる情報を含む文書」と定義できます。一般的に、情報が漏えいした場合の影響度に応じて次の3つの分類に分けられます。

これら3つの分類を理解していない場合、適切な文書管理ができていない可能性があるため要注意です。

秘密保全の必要性が高く、漏洩した場合に企業の安全や利益に損害を与える恐れのある文書。

未発表の研究結果や、合併などの特別プロジェクト資料、未公開の経理文書などがこれにあたり、企業の中でも関係するごく一部の人間の間で共有される文書です。

極秘につぐ程度の秘密で社内であっても関係者以外に知らせてはならない性質をもつ文書。

重要契約書や、人事関連文書、個人情報などがこれにあたり、社内でも限られた人物のみが閲覧できる体制が要求されます。

社外に公開することで不利益を被る可能性のある文書。

自社で行った調査の結果や、顧客リスト、営業企画書などがこれにあたり、みだりに社外に持ち出さないよう管理が必要です。

機密文書に関連する法律にはどのようなものがあるのでしょうか。上述の「極秘」「秘」「社外秘」という考え方はあくまで一般的な分類であり、ずばり「機密文書」という言葉について定義している法律はありません。

近しい概念としては、「不正競争防止法」の定める「営業秘密」という考え方があります。

事業者間で不正な競争を防ぐために定められた法律です。

不正競争防止法第一条にて「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と目的が定められています。

この不正競争防止法では、窃盗や脅迫などの不正行為で営業秘密を得ることを営業秘密不正取得行為とし、営業秘密不正取得行為による不正競争行為があった場合、民事上・刑事上の措置をとることができるよう定められています。

<参考>

不正競争防止法 – e-Gov(イーガブ「電子政府の総合窓口」) 法令検索:(デジタル庁)

では営業秘密とは実際にどのような情報を指すのでしょうか?不正競争防止法の第2条6項で以下のとおり定められています。

この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう

つまり、以下3つの条件に当てはまるものが「営業秘密」として認められるということです。

例えば「研究・開発中の製品情報」や「販売中の商品の仕入れ先や仕入れ値リスト」、「設計図やデザイン」など、現在の事業活動に用いられている技術情報であり、社内でも情報管理が徹底されていて、社外に公表されてないような管理がされているかと思います。また「顧客リスト」や「人事情報」なども同じく事業活動に必要な情報資産で、万が一他社に利用されたら事業競争で悪影響を及ぼすことになります。

これらの情報が営業秘密として認められており、営業秘密不正取得行為の対策、及び取り扱いに対する社内教育などが必要になります。

<参考>

営業秘密~営業秘密を守り活用する~:(経済産業省)

では実際不正に営業秘密を侵害した場合、どのようなことがおこるのでしょうか?

まず営業秘密不正取得による不正競争行為は刑事罰に問われることになります。不正競争防止法の第21条1項・3項より罰則規定を要約すると以下のとおりです。

※海外使用目的等は個人が3000万円以下、法人は10億円以下

つまり、営業秘密を侵害すると重い罰則が与えられるということですね。反対に、営業秘密を保持する企業から見ると厳重に保護されていると言い換えられます。

ただし民事上では、企業の管理不足による漏えいと捉えられる場合に損害賠償責任を問われる場合もあります。また情報漏えいの対策を完了するまで、業務を停止せざる得ない状況も想定されます。何より漏えいした情報によって、取引先や顧客からの信頼が失われ、業績に影響が出ることもありえるのです。

このことから、法律の保護を受けられるように「機密文書」は「営業秘密」と認められるよう適切に管理することが重要だと言えるのではないでしょうか。

<参考> 営業秘密の保護・活用について(経済産業省 知的財産政策室)

NXワンビシアーカイブズでは、機密文書を分類するために「VAPS」を推奨しています。この章では皆さまの機密文書にお役立ていただけるよう「VAPS」の考え方をご説明します。

「VAPS」とは、重要度ごとの分類を行うべき文書がどのようなものか、またどのような尺度で分類すべきかを示すフレームであり、以下の用語の頭文字をとったものです。

企業の保有する情報資産のうち、最上位にランクされるもので、地震、水害、火災、盗難などのリスクが発生したとき、貴社の事業継続または再起に不可欠なものです。

例えば、下記のような情報がこれにあたります。

企業の歴史を編纂するときに必要なもので、創業者の理念や経営方針、合併の歴史、工場などの建設にかかわるものです。

例えば、下記のような情報がこれにあたります。

取引先や業務委託先を含めて、とくに保有個人データ(6ヶ月以上利用)をリスクから保護しなければなりません。

例えば、下記のような情報がこれにあたります。

「V」「A」「P」と評価された情報資産を対象に、機密情報として取り扱う機密レベル「極秘、秘、社外秘」をランクづけします。

どのようなレベル分けするかは、上述したように情報が漏えいした場合の影響度に応じた分類をしていきましょう。

では実際に機密文書を漏えいさせないために、どのような方法があるのかを紹介していきます。

機密文書はその他の書類と同じように保管していくのではなく、機密文書の管理規程を定めて運用していきましょう。文書管理規程を定めることで、全社員にわかりやすく、セキュリティ対策が周知できるようになります。保管期間を定めたり、破棄方法などを明記したりすることで、適切な情報管理が確立できます。

管理規程の内容や作成のコツについてはこちらのブログで詳しく解説しておりますので、ご興味ありましたらご覧ください。

機密文書を保管している文書区間への入室、電子データへのアクセスや操作などを監視し、不審なアクティビティや異常な動きを検知します。ログの記録や監査の実施により、不正行為の発見と追跡を可能にします。

機密文書やバックアップデータを保管する物理的な場所に対してもセキュリティ対策を講じます。アクセス制御のある施設や部屋を使用し、規定で定めた制限をかけることで、盗難や不正なアクセスを防止します。

また地震、火災、水害などの災害などに耐えられる環境に強化していくことで、情報消失リスクへの対策にもつながります。

利用しているシステムやセキュリティ対策の評価を定期的に実施し、脆弱性や新たなリスクが発生していないかを定期的に確認していきましょう。また、最新のセキュリティ情報を追っていくことで、継続的に機密情報を保護する体制が構築できます。

いかがでしたでしょうか、この記事を読み機密文書の定義とその分類方法VAPSについて理解を深めていただけていましたら幸いです。まずは自社の「文書管理規程」「文書管理マニュアル」といった資料でルールを把握していただき、ルールに抜けモレがないか「VAPS」を使いご確認いただければと存じます。

NXワンビシアーカイブズでは、書類保管サービスを提供しています。機密文書の適切な管理や、書類を限られた人物のみが閲覧できる体制構築などにお役立ていただけます。また、文書管理について「何から手をつけてよいかわからない...」という方のために、文書管理の手がかりとなるダウンロード資料もご用意しております。是非お気軽にダウンロードください。

執筆者名 ブログ担当者

株式会社NXワンビシアーカイブズ

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。