※こちらは2018年7月に公開したブログを2023年3月に再編集したものです。

こんにちは。自由にカスタマイズできる、新しいデータマネジメントシステム「WAN-RECORD Plus®」を提供するNXワンビシアーカイブズです。

皆さんの職場では「業務改善」に取り組まれたことはあるでしょうか?業種や職種を問わず、常に「改善」を意識されている方も、労働人口の減少や2025年の壁対策のために、デジタル技術などを活用して既存の業務フローの改善に取り組まれている方は多くいらっしゃるかと思います。一方で意識はあるものの、何から始めていいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、業務改善に取り組むための基本的なアプローとして、業務の視える化と改善のフレームワークをご紹介します。

業務改善の目的設定や効果的な進め方についてはこちらで解説しております。ぜひご覧ください。

まず最初に取り組むのは、業務の「視える化」です。

業務を改善しようと思っても、その業務自体を把握できなければ正しい改善はできないですよね。そのため、まず自分たちの組織やチームはどのような業務を行っているのかを客観的に理解できるように「視える化」(可視化)していきましょう。

そうすると、これまで当たり前だと思って行っていたことや、ほかのメンバーが行っていたことを把握することができ、自然と改善ポイントが見えてくるでしょう。

では、業務の可視化はどのようなポイントで行えばよいのでしょう。

まず業務の単位をどう設定するかですが、基本的にはインプットとアウトプットの単位をひとつの「業務」とするのがわかりやすいです。あまり細かすぎてもその作業がどの業務に影響しているのかが分かりにくく、また大まかにしすぎても改善すべきポイントが分かりにくいためです。

部署でアウトプットしている業務とインプットされる業務を羅列していくことから始めていきましょう。

つぎに必要なのは、このひとつの業務を行うために必要な作業の手順とその分類、作業量です。これにより、どのような種類の作業にどれだけ時間がかかっているのかを把握します。

特に作業の分類は重要です。一つの「作業」というのは通常複数のプロセスから成り立っています。そのため、作業項目を、大分類、中分類、小分類として分類し、それぞれの作業量を明確にします。まずは業務に必要な作業を洗い出し、その作業分類と作業量、細かな手順を明確にしていきましょう。

例えば、毎月の業務報告書を作成するという業務の視える化について考えてみましょう。

まず報告書作成に必要な作業を洗い出しましょう。例えば下記作業が必要と仮定します。

目標は当初から、実績値はシステムですぐ取得できるデータであるかもしれません。しかしその他の実績を取得するためにデータ加工が必要になるかもしれません。製品ごとの集計は製品部、担当者ごとの集計は営業部など、情報元が多岐にわたっていて、散在しているデータを収集するだけでも大きな時間を費やしているということも珍しくありません。データの収集に時間がかかっているのか、収集したデータの加工に時間がかかっているのかなど、課題を明確にしていきましょう。

ひとつの業務に対して作業を分類し、作業量と手順を明確にすることで「可視化」が可能になります。その際には、人による作業だけでなく、使用するシステムやデータの所在なども合わせて明記しましょう。

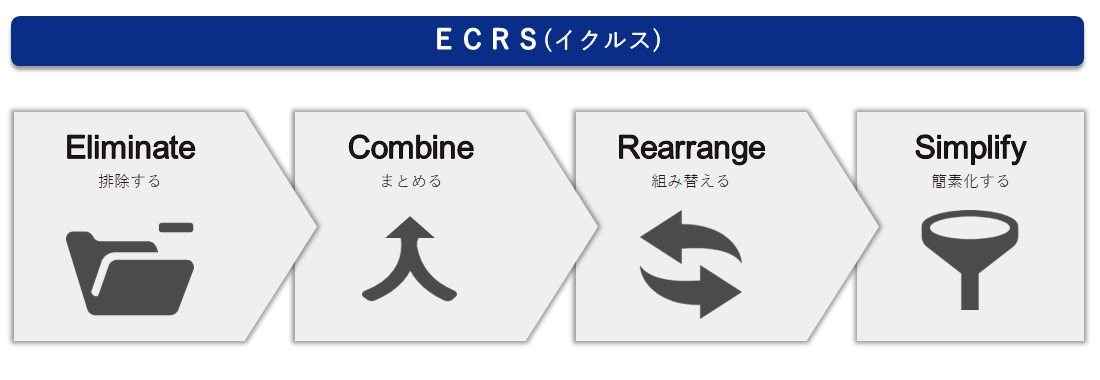

業務の視える化の後はその改善ポイントを絞り、対策を取っていきます。しかしながら実際にどこを改善していくかが分からないという人も多いでしょう。その時役に立つ考え方が「ECRS(イクルス)」です。

可視化された業務に対して、個別の作業をどのように改善するかを検討するためのフレームワークです。基本的には改善のための検討は、以下に述べるアプローチのどれかを当てはめることで達成することができます。

ECRSとは「Eliminate」「Combine」「Rearrange」「Simplify」という4つの言葉の頭文字を取ったものです。それぞれの意味は次の通りです。

これは業務改善を実施するにあたって、対象の業務を見直す際に用いるアプローチと手順です。簡単に言えば「無駄な業務は排除する→排除できなければ類似した業務をまとめる→まとめられなければ業務の順序や作業手順を組み替える→組み替えが無理なら簡素化する」という手順で業務を見直すことで、効率良く業務改善を進めていくことができます。では、それぞれ細かく解説していきたいと思います。

日常で何気なく行っている業務の中には、改めて見直すと「これ本当に必要?」という業務があったりします。

例えば、他部署の管理職や役員が確認するための資料作成があるとします。しかし、その資料は本当に確認されて、有効に活用されているのでしょうか?

他には会議終了後に送信する議事録メール。ファイル共有スペースに議事録を保管すれば、無駄にメールで送信する必要は無くなると思います。そもそも議事録も自動作成ツールを導入すれば議事録を作成する必要もなくなります。

こうした普段気づかない無駄な業務は案外潜んでいるものです。当たり前だと思っていることへの疑問の目を持つことに抵抗を感じるかもしれませんが、それこそが改善への出発点です。これらを排除することが業務改善において最も簡単かつ効果的なのです。そのために各業務の目的と成果を改めて見直し、排除できる要素がないか検討してみましょう。

排除ができない業務なら、次の「まとめられないか?」を検討します。

例えば毎週行っている定例会議があるとします。定例会議自体を無くすことはできなくても、定例会議以外にもほかの会議はあるでしょう。同じようなメンバーで会議を実施しているのなら、その会議と定例会議を一緒に実施してみてはどうでしょうか?

そうすることで、会議時間を連絡したり出欠確認を取ったり、会議準備にかかる時間を大幅に削減できます。業務を可能な限りまとめられれば、無駄を排除するのと同じくらい効果を発揮するのです。

業務を行う順序や作業手順というものは、業務マニュアルが無くとも大方決まっているものかと思います。しかし、その順序や手順は果たして最適なのでしょうか?これはつまり業務の再設計を行うことで、より効率良く業務を遂行するための順序や作業手順を見つけるという取り組みです。

例えば営業職のルート営業。毎回、訪問する顧客ごとにルートを変更することで時間を効率良く使うことはできないものでしょうか?

業務の順序や作業手順は無駄が多い部分の一つです。システムへのデータ入出力などを含め、最適な順序や手順を模索してみましょう。

最後に検討すべき取り組みが「簡素化する」です。業務をもっと簡単にできないだろうか?チェック方法をもっと単純にできないだろうか?などを考え実行することで、小さくとも業務効率化に貢献します。

例えば頻繁に作成する資料は部署内でテンプレートを決めたり、業務の一部を専門業者にアウトソーシングしたり、業務効率化のためのツールを導入したり…。簡素化するという取り組みを実施する方法がいろいろあります。

その中から費用とパフォーマンスのバランスを考慮して、最適な取り組みを選ぶことで高い改善効果を発揮することができるでしょう。

このような視点で各作業を見直すことによって、抜けもれのない改善ができます。特に可視化によって判明した、作業量が相対的に多いところから始めると、より大きな効果を得やすいでしょう。

業務の視える化から改善ポイントの発見までの方法を解説してきましたが、業務改善には注意点があります。それは目標設定についてです。

業務改善を実際に行う際、大切なことは目標をどこに置くかです。よくある目標にはコスト削減、サービス品質の向上、労働環境の改善などがありますが、これらの目標は現状の業務と乖離しすぎた設定をしてしまうと効果的な改善が困難になってしまいます。

目標は突発的でも短期的でもなく、業務の視える化をした際に明確になった業務量を基に、現実的な設定を行うことをお勧めします。

実態を把握していない上での目標設定はそもそも改善手段を考えること難しいこともありますが、もし仮に改善案を考えられたとしても、実際に作業する担当者からのハレーションを生む改善策になる恐れがあります。

よくある問題は、目標を単なるコスト削減と設定している場合です。業務改善とコスト削減を単純にイコールで繋げてしまい、必要な品質を担保できない業務フローに変更してしまう、、、などの問題が発生するケースなどもあるため、目標設定には慎重に行きましょう。業務改善の目標設定の方法についてはこちらをご覧ください。

いかがでしたでしょう?今回ご紹介した業務改善の基本的な取り組むステップはたった2つです。まずは業務自体を可視化し、次に個別の作業に対してフレームワークを使って再検討します。この2つのプロセスを徹底するだけで、業務改善は成果を上げるでしょう。

NXワンビシアーカイブズでは、情報資産マネジメントのリーディングカンパニーとして、お客様の「情報資産の安全確保と効率的な活用」をサポートしています。「WAN-RECORD Plus® 」は情報を安全に活用を推進させるデータマネジメントのシステムです。業務効率化を進める上で役立つツールとして是非、ご検討ください。

執筆者名 ブログ担当者

株式会社NXワンビシアーカイブズ

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。