こんにちは。低コストでスピーディに始められる書類保管サービス「WAN-CASE」を提供するNXワンビシアーカイブズです。

多くの従業員を抱える会社の人事・総務担当者様から、退職者の書類をどのように管理すべきか悩んでいるというお話をよく耳にします。

最近お聞きした例では「スペースが不足しているので処分したいが、訴訟や問合せのリスクを考えて処分できていない。」

「年に数回、10年以上前に退職した元社員の個人ファイルを取り寄せたいという依頼がある。本来であれば既に処分したと回答すれば良いとはわかっているが、処分せずに残しているので、ついつい探し出してしまっていて手間がかかっている。」といったお声をいただいています。

皆様の中にも「退職者の書類を処分できず、スペース不足や、探す手間に悩まされている」方がいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、退職者の書類保管に悩まないためにNXワンビシアーカイブズのコンサルタントが推奨する「個人ファイルの管理方法」をお伝えします。

皆様の会社や倉庫には、退職者の書類が山積みになっていませんか。

処分ができない方はこのような事情があるのではないでしょうか。

つまり、書類を処分するためには

という状態にする必要があると言えます。

法律の観点から考えると「労働基準法」「労働安全衛生法」「雇用保険法」「消費税法」など様々な法律で最低限保存しなければならない期間=「法定保存期間」が定められていることを意識すべきです。

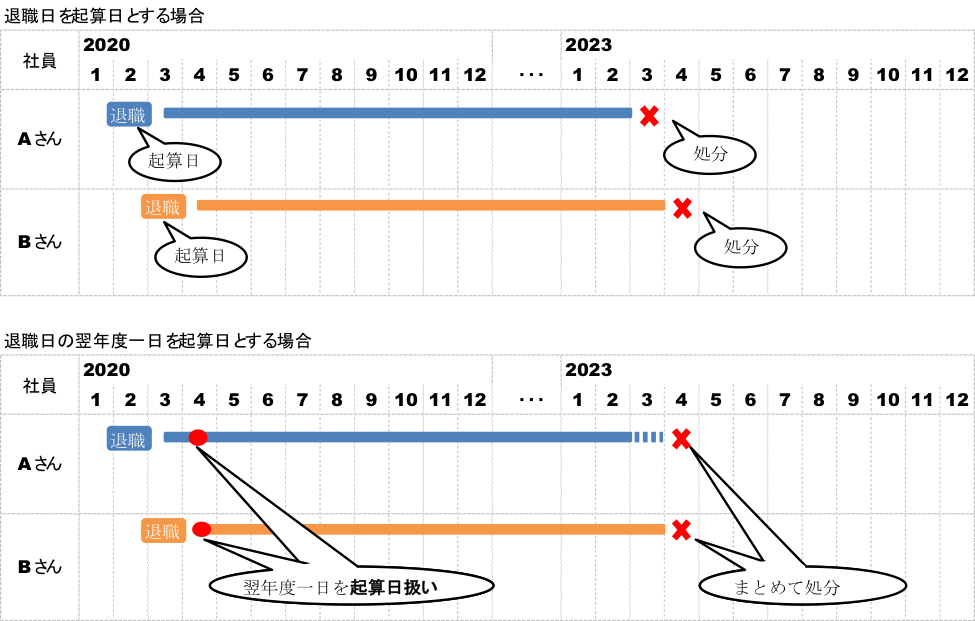

書類の種別ごとに「いつ」を基準として保存期間を計算するかという概念があり、これを「起算日」と呼びます。企業は、この起算日を基準として書類を法定保存期間以上保存する義務があります。

訴訟対策の観点から考えると、訴訟された際に証拠がない状況は避けたいので、出来る限り長期で保存すべきでしょう。しかし、実際には保存するためにはコストもかかりますし、最長でも債務不履行による損害賠償債務の時効である10年を経過した書類は処分する企業が多いようです。

当然ながら、10年より長い法定保存期間が定められている場合はこの限りではありません。

個人情報保護の観点から考えると、流出・紛失を防ぐために、目的の使用が終了した場合にはできるだけ早く処分する必要があります。手元においておく期間が長ければ長いほど流出・紛失のリスクは高まります。

処分した場合の問題の有無で言えば、「法律・訴訟対策・個人情報保護の3点を踏まえ、会社として定めた保存期間以上保存した書類であれば処分しても問題ない」ということになります。

退職者の書類の法定保存期間は3年となっているものが多いので、実際には+1~2年して4~5年間保存するよう定めている企業が多いです。

文書をどれだけの期間保存しておくかは一般に文書管理規程などの規則で定まっているので、皆様の会社の規則を確認してみてください。

退職者の書類を抜き出す作業負荷が大きすぎることが、退職者の書類を捨てられない理由の一つだとお伝えしましたが、この作業負荷を減らす方法が「個人ファイル」単位での書類管理です。

社員が退職したタイミングで複数の書類種類別のファイルの中から、退職した社員分の社員を探し抜き出すのは大変手間がかかります。そこで、書類の発生段階から社員一人につき1ファイルの「個人ファイル」として管理をすることをお勧めします。「個人ファイル」として1か所にまとめておけば、探したり抜き出したりする手間が省けます。

どのような書類でも個人ファイルで管理すれば良いというものではなく、適した書類とそうでない書類が存在します。

以下3つの要件を満たせば個人ファイルで管理するのに適した書類だと言えます。

1人1人の事情により起算日が変わる書類ほど適しています。

反対に、作成日などが起算日となる書類は書類単位での管理が適切です。

頻度が高いと個人ファイルへの差し込み負荷が大きくなってしまいます。

保存期間が異なる書類が混ざっている場合、一番長い書類に合わせて保存しなくてはならなくなります。

以下の書類は個人ファイルで管理すべき書類の代表例です。

| 対象となる書類 | 起算日 | 法定保存期間 | 根拠法 | |

| 雇入れに関する書類 | 労働者名簿 |

退職等の日 |

3年間 |

労基法107~109条、 |

| 雇用契約書 | ||||

| 労働条件通知書 | ||||

| 誓約書 | ||||

| 履歴書 | ||||

| 卒業証明書 | ||||

| 免許・資格関連の証明書 | ||||

| 身元保証書 | ||||

| 住民票記載事項証明書 | ||||

| 退職や解雇に関する書類 | 退職届 | |||

| 解雇通知書 | ||||

書類の保存期間は、法定保存期間より長い期間でなくてはならず、 保存期間が異なる書類を1つの個人ファイルにまとめる場合は、個人ファイルの保存期間は、一番保存期間が長い書類に合わせる必要があります。

例えば、Aさんの労働者名簿と雇用契約書を1つの個人ファイルにまとめた場合、法定保存期間を考えると、Aさんの個人ファイルはAさんの退職後3年間保存すれば問題ありません。

しかし、もし社内規程で雇用契約書は10年保管だと定めているとすると、Aさんの個人ファイルは退職後10年間の保存が必要となってしまう点には注意が必要です。

管理を簡潔にするために、起算日を退職日ではなく、退職日の翌年度一日とします。こうすることで、同年度内に複数名の退職者がいても、保存期間満了日が分散せず、年に1回同じタイミングで処分することができます。

対象社員の名前をインデックス情報として個人ファイルを作成してください。

必要があれば社員番号や入社年度などの情報は補足情報として付与しても良いです。

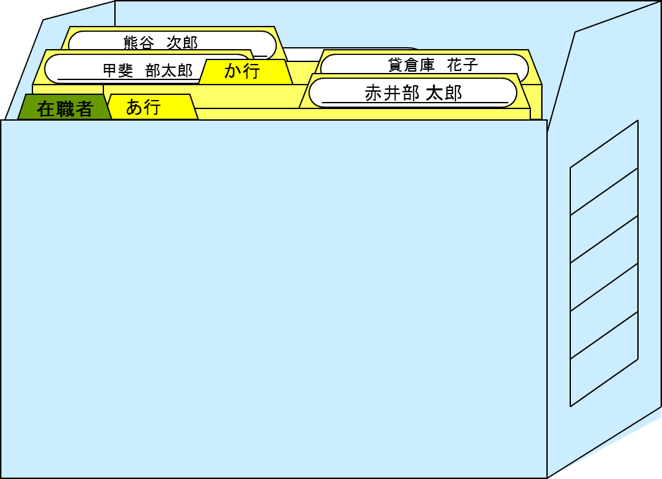

名前の「あいうえお」順で並べることをお勧めします。 入社順で並んでいるという例も聞きますが、別途入社年度を記録した台帳が無いと探すことが困難になることが問題です。

「あ行~」「か行~」などのガイド板を用いることで、閲覧しやすくすることも管理のポイントです。

退職者の個人ファイルは在職者の個人ファイルと明確に分けて管理すべきです。

退職したタイミングで個人ファイルを抜出し退職者用のキャビネットに移し替えましょう。

起算日から1年を経過した退職者の個人ファイルは文書庫へ移管し、保存期限まで保存します。

退職者の個人ファイルを処分できず、スペース不足や、探す手間に悩まされている会社は非常に多いです。個人ファイルを適切に管理するには、法定保存期間に照らして書類の保存期間を設定し、保存期間が同じ書類単位で個人ファイルに書類をまとめることが重要です。

NXワンビシアーカイブズの提供する書類管理サービスでは、セキュリティ万全の倉庫で書類をお預かりし、法定保存期間を設定し、期限が来たら保管を継続するか、書類抹消をするなどの対処を簡単にすることが可能となります。

「退職者の書類を保存するスペースが不足している」「退職者の書類を探しだす手間をなくしたい」というお客様にご利用いただいておりますので、是非、外部倉庫保管をご利用ください。

執筆者名 ブログ担当者

株式会社NXワンビシアーカイブズ

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。