こんにちは。⻑期的にデータを整備・継承し、散在するデータを資産に変える⾰新的なコンテンツ管理ストレージ「WAN-RECORD Plus」を提供するNXワンビシアーカイブズです。

企業における知識の共有と活用は、競争力を高めるために欠かせません。個人が持つ貴重なノウハウや経験が組織内で適切に共有されないことで、業務の属人化や非効率が生じるケースもあります。

ナレッジマネジメントは、こうした課題を解決し、組織全体の生産性向上を実現する経営手法として注目されています。

ナレッジとは、企業や組織に有益となる付加価値のある知識やノウハウのことを意味します。これには過去の成功事例や失敗から得られた教訓、業務で培った専門的なスキルなどが含まれます。

ナレッジマネジメントとは、個人や組織が保有する知識やノウハウを体系的に管理し、組織全体で共有・活用することで企業の競争力向上を図る経営手法です。従業員一人ひとりが持つ暗黙知(言語化しにくい知識)を形式知(文章や図表、数式などで見える化された客観的な知識)に転換し、組織の知的資産として活用することを目的としています。

経験から習得した言語化が困難な知識を、誰もが理解しやすく実践可能な状態に変換することで、業務の効率化や新たな価値創造を促進します。

ナレッジマネジメントの導入により企業が得られるメリットを3つ解説します。

ナレッジマネジメントは、業務効率の大幅な向上をもたらします。社内の知識やノウハウを一元管理することで、従業員が必要な情報に素早くアクセスできるようになり、「どこに情報があるか分からない」「担当者に確認する手間」などの無駄な時間を削減可能です。

営業部門で成績優秀者のノウハウを共有することで、チーム全体の売上向上につながった事例もあります。

業務の属人化が進むと「その人がいないと業務が止まる」「特定の従業員に負担が集中する」といった問題が発生します。このような業務を減らせることは、ナレッジマネジメントの大きなメリットです。

ナレッジマネジメントが浸透すると、熟練者が培った勘・コツ・知識を会社の資産として蓄積し、業務知識やノウハウの蓄積により特定の担当者に依存しない業務運営が可能となります。

ナレッジマネジメントは、人材育成の効率化、組織の連携強化、企業独自の知的資産の蓄積を通じて競争力を高めます。人材育成の効率化においては、ベテラン従業員の知識・スキルを体系的に整理し共有することで、新入従業員が短期間で実践的なスキルを習得できるでしょう。

組織の連携では、部署間の情報共有・交換が活発になり、営業部の社員が技術部の情報を参照したり、技術部員が販売事業に関する情報を活用したりできるようになります。

企業独自の知的資産の蓄積については、組織全体で知識が集約されることで、新たなナレッジの創造と蓄積が継続的に行われます。従業員の経験や知見が組織の財産として活用され、企業独自の競争優位性を構築可能です。

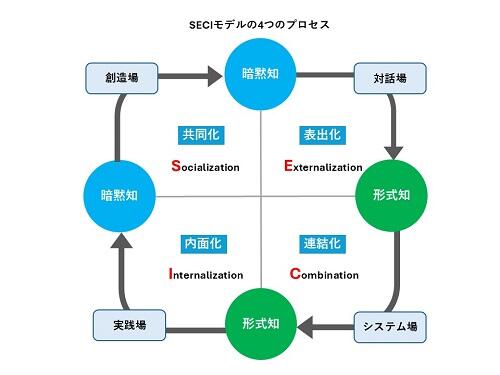

ナレッジマネジメントを実践する際の理論的基盤となるのがSECI(セキ)モデルです。野中郁次郎氏が提唱したこのフレームワークは、個人の知識を組織全体で共有し、新たな価値創造につなげるプロセスを体系化しています。

暗黙知とは、個人の経験や感覚に基づく、言語化が困難な知識を指します。「勘」や「コツ」といった主観的な要素が強く、他者への伝達が難しい点が特徴です。具体例としては、職人の技術や営業担当者の顧客との関係構築の方法などが挙げられます。

一方、形式知は、文章や図表、数式などで見える化された客観的な知識のことです。業務マニュアルや手順書などが該当し、誰でも理解・実践できる状態に整理されています。

SECIモデルは共同化、表出化、連結化、内面化の4つのプロセスで構成されています。このサイクルを継続的に回すことで、組織内の知識レベルがスパイラル状に向上していく仕組みです。

共同化では体験を通じて暗黙知を共有し、表出化で言語化・文書化を行います。連結化では複数の形式知を組み合わせて新たな知識を創造し、内面化で個人のスキルとして定着させるプロセスとなっています。

SECIモデルでは、各プロセスを効果的に実行するために適した「場」(プロセス)が重要となります。

共同化プロセスに適した場は「創発場」と呼ばれ、暗黙知から暗黙知への知識交換を行う環境を指します。OJTによる現場での作業体験だけでなく、ランチ会や休憩中の立ち話など、フラットで気軽なコミュニケーションが取れる場面が該当します。

表出化プロセスでは「対話場」が重要な役割を果たし、暗黙知を形式知に変換する環境となります。定期ミーティングや全社会議、1on1面談などの計画的な対話の場が該当し、対話が雑談で終わらないよう、目的を明確にすることが必要です。

業務マニュアルの作成も、暗黙知を言語化・文書化するための対話場として活用できます。

社内SNSでの情報交換も創発場として機能します。

連結化プロセスに適した場は「システム場」と呼ばれ、形式知同士を組み合わせて新たな知識やアイディアを創造する環境を指します。データベースやナレッジ管理システム、社内イントラネットなどのITツールを活用した情報整理・統合の場が中心となるでしょう。

既存の文書やマニュアルを体系的に整理し、関連する知識を結びつけることで、より高度な形式知の創出が可能になります。

内面化プロセスでは「実践場」が重要となり、形式知を個人の暗黙知として習得する環境が求められます。研修やワークショップ、実際の業務現場での実践を通じて、可視化(文書化)された知識を体験的に学習する場が該当するでしょう。

シミュレーション訓練や事例検討会なども、形式知を個人のスキルとして定着させる実践場として機能します。

ナレッジマネジメントを効果的に導入するには段階的なアプローチが必要です。計画的に進めることで組織全体への浸透を図り、継続的な運用を実現できるでしょう。

導入の第一段階として、自社の課題や目標に基づいた明確な目的設定が必要になります。「業務効率化」「属人化解消」「企業の競争力の強化」など、具体的な達成目標を定めることで従業員の理解と協力を得やすくなるでしょう。

あいまいな目的では、従業員のモチベーションは上がりません。なぜナレッジマネジメントが必要なのか、どのような効果を期待するのかを丁寧に説明することが重要です。

目的に応じて蓄積すべきナレッジの種類を特定し、優先順位を決めていきます。営業部門なら成功事例や顧客対応ノウハウ、技術部門なら専門知識やトラブル対処法といった具合に、部門ごとの課題に合わせた情報選定が効果的でしょう。

情報をまとめる際は、従業員全員が理解できる言葉で表現することが大切です。

ナレッジ共有を継続的に行うためには、業務の一部として自然に組み込む仕組みづくりが欠かせません。会議での事例共有や報告書作成時のナレッジ登録など、従業員の負担を最小限に抑えながら自然に情報蓄積できる環境を整備します。

単発的な取り組みではなく、業務フローに組み込むことで習慣化を促進し、継続的な運用を実現します。

ナレッジ共有の体制ができた次には、PDCAサイクルを回して継続的な改善を図ることが必要です。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)というプロセスを繰り返し、ナレッジマネジメントの効果を最大化しましょう。

具体的な効果測定では、KGI(最終目標)・KPI(中間目標)を基にした数値測定や、アクセス数・検索キーワード・投稿件数の推移を定期的にチェックします。また従業員からのフィードバックを収集し、「情報が見つけづらい」「内容が古い」といった課題を把握することも大切になります。

ナレッジを蓄積するだけでなく、活用まで効果的に回る仕組みづくりを心がけ、必要に応じて「ナレッジマネジメントツール」や運用ルールの見直しを実施しましょう。時代の変化や組織の成長に合わせてナレッジマネジメントを見直すことで、長期的に効果を発揮します。

ナレッジマネジメントの効果を最大化するには、戦略的なアプローチが必要です。組織全体での取り組みと継続的な改善により、知識共有の文化を根付かせることができるでしょう。

ナレッジマネジメント成功の第一歩は、従業員全員がその重要性を理解し、積極的に参加することです。まずはナレッジマネジメントの目的や期待される効果を丁寧に説明し、従業員のモチベーション向上を図りましょう。

自身の知識を共有することに抵抗感を持つ従業員もいるため、ナレッジ共有がプラス評価につながる人事制度の見直しも効果的です。

従業員が自発的にナレッジを共有できる環境づくりが成功の鍵となります。データの所在や利用者を把握できる管理体制を整備し、社内にあるさまざまな種類のデータを一括検索できる仕組みを構築することが重要でしょう。必要な情報を効果的に探すためには、適切なツールの導入が大切です。

ナレッジマネジメントの継続的な運用には、自社に適したツールの選定と活用が欠かせません。操作性が悪いツールは導入しても使われず、ナレッジ共有が進まない可能性があります。そのため、従業員全員が使いやすいものを選択することが重要です。

必要な機能を備え、操作しやすいナレッジマネジメントツール(ナレッジマネジメントシステム)を選定しましょう。

ナレッジマネジメントは、個人の知識やノウハウを組織全体で共有し、業務効率化や競争力向上を実現する経営手法です。SECIモデルの理論に基づいた段階的な導入により、暗黙知を形式知に変換し、組織の知的資産として活用できます。

成功のポイントは、従業員への周知徹底、共有環境の整備、適切なシステム選定の3つです。継続的な運用と改善により、知識共有の文化を組織に根付かせることが重要でしょう。

NXワンビシアーカイブズの「WAN-RECORD Plus」は、ナレッジを共有でき、継続的な運用が可能なシステムで、情報の属人化という多くの企業が抱える課題を解決します。情報のブラックボックス化を防ぐための入力規制機能やマスタ連携機能があり、ルールに則ったデータの登録・整備が可能です。チャット形式のメッセージ機能により、コンテンツに関する質疑応答を記録・共有し、閲覧回数やコンテンツのお気に入り数も表示できます。

電子データも紙文書も、情報種別や属性を自由に設定して一元管理ができ、DX推進の基盤を構築します。初期費用0円から導入可能で、セキュリティやサポート体制も万全です。より詳しい機能や活用事例、導入効果については、ぜひ以下のリンクから資料をダウンロードしてご確認ください。

執筆者名 ブログ担当者

株式会社NXワンビシアーカイブズ

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。

ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。